「この着物、どこに着ていけるの?」――その疑問は、あなたの着物ライフがもっと豊かになる、素敵な入り口です。

着物には、洋服と同じように「格」があり、シーンに合わせた装いをすることで、奥ゆかしいおしゃれを楽しむことができます。

最初は少し戸惑うかもしれませんが、基本を知ることで、コーディネートの幅はぐんと広がり、「今日はどれを着ようかな」と考える時間が、もっともっと楽しくなりますよ。

この記事では、そんな着物選びの基本となるTPOと格を、初心者の方にも分かりやすく一覧でご紹介します。

フォーマルからカジュアルまで、基本をしっかり押さえて、あなただけの一着との素敵な思い出を、たくさん作っていきましょう。

着物の「格」ってなんだろう?

「格」とは、着物の“フォーマル度”を表すものです。

たとえば、友人の結婚式に、Tシャツとジーンズで行く人はいませんよね。

それと同じで、着物にもその場にふさわしい**「ドレスコード」のようなものがあります。それが、着物の「格(かく)」**です。

難しく考える必要はありません。

「格」は、あなたを縛るルールではなく、どこへ行っても自信を持って着物を楽しめる、心強い味方になってくれる知識です。

この「格」を決めるおしゃれの秘密は、たった3つのポイントに隠されています。

- 着物の種類(振袖、訪問着、小紋など)

- 紋の数(5つ紋、3つ紋、1つ紋、なし)

- 帯や小物(袋帯、半幅帯、草履の種類など)

この3つの要素を上手に組み合わせることで、TPOに合った素敵な着こなしが完成するのです。

着物と帯の不思議な関係「格の逆転ルール」

ここで、着物コーディネートの面白いクイズです。

着物では「格上」、帯では「カジュアル」になる技法は、次のうちどちらでしょう? …答えは「染め」です。

不思議なことに、着物と帯では「染め」と「織り」の格が、くるりと逆転するんです。

このルールを知っておくと、あなたも今日から着物上級者の仲間入りです!

▼着物は「染め」が格上

後から染める「染め」の着物は、一枚の絵画のような豪華な模様を描けるため、フォーマルシーンの主役になります。反対に、丈夫さが魅力の「織り」の着物は、お洒落な普段着として活躍します。

▼帯は「織り」が格上

一方、帯は金糸銀糸を織り込んだ、重厚で格調高い「織り」のものがフォーマル用です。豪華な着物に負けない存在感が求められるからですね。逆に「染め」の帯は、カジュアルな着物に遊び心をプラスする、お洒落なアイテムとして使われます。

着物のTPO早見表

| 格 | 男性の着物例 | 女性の着物例 |

|---|---|---|

| 礼装 | ・黒羽二重 五つ紋付き |

・花嫁衣裳 ・本振袖 ・黒留袖 ・色留袖 ・喪服 |

| 略礼装 |

・色羽二重紋綸子 五つ紋付き(羽織付き) ・お召無地 一つ紋付き(羽織付き) ・紬無地 一つ紋付き(羽織付き) ・絽・紗 一つ紋付き(羽織付き) |

・振袖 ・色留袖(三つ紋以下) ・訪問着 ・色無地(一つ紋以上) ・江戸小紋(三つ紋) ・付け下げ |

| 外出着 |

・お召(羽織付き) ・紬(羽織付き) ・ウール(羽織付き) ・夏大島 ・上布 |

・付け下げ ・江戸小紋 ・色無地(紋なし) ・小紋 ・お召 ・紬 |

| 街着・普段着 |

・お召(羽織付き) ・ウール(羽織付き) ・浴衣 ・縮 ・絽 |

・小紋 ・お召 ・紬 ・ウール ・浴衣 |

※この表は、一般的なTPOに応じた着物の「格(フォーマル度)」をまとめたものです。

「今日の私」はどこへ行く?シーン別お出かけマップ

さて、早見表で自分の着物の「格」が分かったら、次はいよいよお出かけの計画ですね!

それぞれの格にぴったりの、素敵な行き先をいくつかご紹介します。

- 【礼装】人生の節目を彩る、特別な一日に

- 例:親しい方の結婚式、格式ある式典、成人式など

- 【略礼装】きちんと感もお洒落心も大切にしたい日に

- 例:ご友人の結婚パーティー、お子様の入学式・卒業式、格式あるレストランでのお食事会など

- 【外出着】いつもより少し背筋を伸ばして、心ときめくお出かけに

- 例:観劇やコンサート、美術館めぐり、少しリッチな女子会ランチなど

- 【街着・普段着】気ままに、自由に。着物をもっと身近に楽しむ日に

- 例:お友達とカフェでおしゃべり、ウィンドウショッピング、夏祭り(浴衣)など

あなたの素敵な着物との思い出作りの、ヒントになれば嬉しいです。

一枚で七変化!「着回し上手」になれる魔法の着物

実は、着物の中にはコーディネート次第で変身できる、魔法のような着物があるんです。

それが「訪問着」「付け下げ」「色無地」「江戸小紋」といった、中間的な格を持つ着物たち。

例えば、**上品な「色無地(一つ紋)」**が一枚あるとします。

- 変身その1【略礼装コーデ】 金糸銀糸の入った**格調高い「袋帯」**を締めれば、お子様の入学式やご友人の結婚パーティーにも出席できる、立派な準礼装に。

- 変身その2【お洒落な外出着コーデ】 帯を**お洒落な「名古屋帯」**に変えるだけで、あら不思議!観劇や美術館めぐりにぴったりの、洗練されたお出かけ着に早変わり。

このように、帯や小物を変えるだけで、活躍の場面がぐっと広がるんです。 まさに、着物好きにとって一番の味方になってくれる、頼もしい存在ですね。

【男性編】羽織一枚で印象アップ!頼れる「ジャケット」の存在

男性の着こなしで、ぐっとお洒落で改まった印象をプラスしてくれるキーアイテムが**「羽織(はおり)」**です。

これは、**洋服でいう「ジャケット」や「ブレザー」**のような存在。スーツスタイルでジャケットを羽織るように、着物に羽織を一枚加えるだけで、きちんと感と粋な雰囲気が格段にアップします。

特に、少し改まったお呼ばれの席(セミフォーマル)では、この羽織を着用するのが基本のスタイル。迷ったときは、頼れるジャケットとしてさっと羽織るだけで、素敵な着こなしが完成しますよ。

3つの基本スタイルで、もっと自由に、なりたい私へ

洋服のクローゼットに、特別な日のための「ドレス」や、普段使いの「お気に入りのブラウス」があるように、着物にも大きく分けて3つの基本スタイルがあります。

まずはこの基本を知ることが、自信を持って着物を楽しむための、最初の第一歩です。

- 【フォーマル】

- 【セミフォーマル(略礼装)】

- 【カジュアル】

そして、この3つのスタイルは、単なるルールではありません。

それは… 「今日はどんな私になりたい?」 という、あなたの気持ちを表現するための、素敵なパレットなんです。

- 心からの敬意と、お祝いの気持ちを伝えたい日には【フォーマル】を。

- その場に華を添える、洗練されたお洒落を楽しみたい日には【セミフォーマル】を。

- 自分らしい個性を大切に、気ままなお出かけを楽しみたい日には【カジュアル】を。

このように、基本を知ることで、もっと自由に、もっとあなたらしいスタイルを見つけるのも素敵ですよね。

そんな着こなしの秘訣を、ここから一緒に見ていきましょう。

フォーマル(第一礼装):想いをまとい、気持ちを伝える特別な装い

フォーマルな着物は、単なる衣服ではありません。

それは、お祝いや敬意の気持ちを伝える、声なきメッセージそのものなのです。

結婚式や公式な式典といった、人生の重要な場面で着用される第一礼装。

その裾に描かれた**鶴や松竹梅といった吉祥文様(きっしょうもんよう)には、長寿や繁栄への深い祈りが込められています。**着物全体で、その場の幸せを願う気持ちを表現する、最も格式高い装いです。

【女性の例】

花嫁衣裳(白無垢・色打掛など): 花嫁だけが許される、清らかで華やかな特別な一枚。

本振袖(ほんふりそで): 未来への希望と若々しい輝きに満ちた、未婚女性の第一礼装。成人式や結婚式のお色直しで主役の魅力を引き立てます。

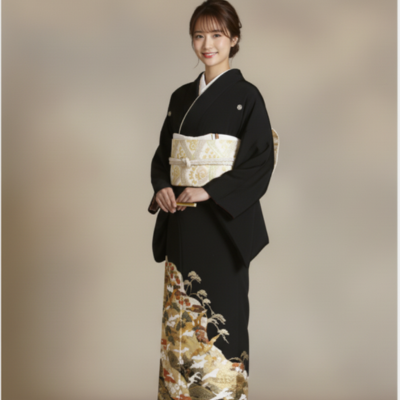

黒留袖(くろとめそで): 母親や近しい親族として、深い愛情と敬意を示す、既婚女性の最も格式高い礼装です。

色留袖(いろとめそで)(五つ紋): 黒留袖に次ぐ格を持ち、優しい地色が、お祝いの席に華やかさを添えます。

喪服(もふく)(五つ紋): 悲しみの心に寄り添う、最も格式の高い弔事の装いです。

人生の晴れ舞台にふさわしい、純白の花嫁衣装。清らかさと神聖さを象徴する、女性の第一礼装です。

未婚女性の第一礼装。華やかな柄と長い袖が特徴で、成人式や結婚式など慶びの場にふさわしい装いです。

既婚女性の第一礼装。裾模様に金銀の刺繍を施し、格式ある場で親族として着用される伝統の礼装です。

【男性の例】

黒羽二重五つ紋付き(羽織袴): 凛とした佇まいで場を引き締める、男性の最も格式高い礼装です。

セミフォーマル(略礼装):一番出番が多い!賢く楽しむ万能スタイル

実は、現代のライフスタイルで一番活躍の機会が多いのが、このセミフォーマルな着物たちかもしれません。

ご友人の結婚式から、お子様の入学・卒業式、ちょっとしたパーティーや食事会まで。一枚持っていると、様々なシーンで自信をくれる、頼れる相棒のような存在です。

何よりの魅力は、帯や小物を変えるだけで印象ががらりと変わる、その抜群の「着回し力」。自分らしいコーディネートを考える楽しさが、ここから始まります。

また男性のセミフォーマルは、色紋付に羽織袴を合わせたスタイルが基本です。

黒以外の色を選ぶことで、お洒落で洗練された印象になります。羽織があることで、ぐっと改まった雰囲気になるのがポイントです。

【女性の例】

振袖(ふりそで): 成人式や披露宴で、若々しい華やかさを振りまく未婚女性の礼装。長い袖が、優雅な印象を与えます。

訪問着(ほうもんぎ): 肩から裾へと続く一枚の絵画のような「絵羽模様」が特徴。お呼ばれの席ならどこへでも着ていける、万能で最も人気のある着物です。

付け下げ(つけさげ): 訪問着より少し控えめで、上品な印象。柄がすべて上を向いているのが特徴で、さりげないお洒落を楽しめます。

色無地(いろむじ)(一つ紋~三つ紋): 帯や小物次第で表情をがらりと変える、魔法のような万能着物。一つ紋を付ければ、活躍の幅がぐっと広がります。

江戸小紋(えどこもん)(三つ紋): 遠目には無地に見えるほど細かい柄が特徴。控えめながらも非常に格調高く、「粋」を知る大人の装いです。

未婚女性の第一礼装。華やかな柄と長い袖が特徴で、成人式や結婚式など慶びの場にふさわしい装いです。

上品な柄ゆきが特徴の準礼装。親族の結婚式やお茶会、式典など幅広いフォーマルシーンで活躍します。

一つ紋を入れると準礼装、無紋なら略礼装に。控えめながら品格を感じる、格式あるお出かけ着です。

【男性の例】

色紋付羽織袴(いろもんつき はおりはかま): 最もスタンダードで間違いのない、お洒落な準礼装。 黒以外の地色に、一つ紋か三つ紋を染め抜いた着物と羽織に、袴を合わせます。ご友人の結婚式やパーティーなど、幅広いお祝いの席で活躍します。

お召(おめし)の一つ紋付き: 「粋」を知る大人の、こだわりの装い。 独特のシボ(表面の凹凸)があり、しなやかで着心地が良いのが特徴の「お召」。無地や細かい柄の一つ紋付きに羽織袴を合わせると、非常に通好みで洗練された印象になります。

上質な紬(つむぎ)の一つ紋付き: さりげない上質さを楽しむ、趣味人の着こなし。 本来は普段着である紬も、非常に質の高いものに一つ紋を入れ、羽織袴を合わせることで、親しい友人とのパーティーやお茶会といった、少しくだけた場面での準礼装として着ることができます。控えめながらも、質の良さがわかる人にはわかる、究極のお洒落です。

夏物の一つ紋付き(絽・紗など): 涼やかさと礼節を両立する、夏の装い。 絽(ろ)や紗(しゃ)といった、透け感のある夏用の生地で作られた一つ紋付きの着物と羽織です。夏の結婚式やお茶会などで、見た目にも涼しく、季節に合わせた心遣いを示すことができます。

黒以外の地色に紋を染め抜いた準礼装。友人の結婚式やお祝いの席など、華やかな場にふさわしい装いです。

通好みの上質な織りの着物。控えめな光沢としなやかな風合いが特徴で、改まった食事会や式典にも適します。

透け感のある素材が涼やかな夏の装い。軽やかで上品な印象で、盛夏の正式な場にも対応できるスタイルです。

カジュアル(普段着):「今日の主役は私!」いつもの一日が特別になる自由な着こなし

さあ、ここからは難しいルールは一旦忘れて、あなたが「着たい!」と思う気持ちを一番大切にする、自由な着物の世界へようこそ!

まるでお気に入りの洋服を選ぶように、今日の気分に合わせて色や柄を選ぶ。そんな風に楽しめるのが、カジュアルな着物の最大の魅力です。

そして、その自由な着こなしが、いつもの一日を「特別な日」に変える魔法になるんです。

友人とのカフェ、ふらりと立ち寄る本屋さん。そんな何気ない時間が、忘れられない思い出に変わっていくはずです。

男性のカジュアルスタイルは、自由そのもの。羽織は必須ではなく、気分や季節に合わせて着たり脱いだり。よりリラックスした着こなしを楽しめます。

カジュアル着物に「格」は関係ありません。主役は、あなた自身です!

【女性の例】

小紋(こもん): カジュアルの王様! 無限の柄や色から選べる、まさにお洒落の主役。洋服でいう「お気に入りのワンピース」のような存在です。

紬(つむぎ)・お召(おめし): 通好みの上質なお洒落を楽しむ一枚。 独特の風合いと、着れば着るほど体に馴染む心地よさが魅力。素朴ながらも洗練された「粋」な着こなしができます。

木綿(もめん): ご自宅で洗える、最強の普段着! まさに着物界のTシャツ。汚れるのを気にせず、どんどん着てお出かけできる、初心者の心強い味方です。

ウール: シワになりにくく、暖かくてお手入れも簡単。秋冬の普段着として、セーター感覚で気軽に着られます。

浴衣(ゆかた): 夏祭りや花火大会だけじゃない!日中のちょっとしたお出かけにも楽しめる、夏ならではの特権です。

全体に細かな柄が入ったおしゃれ着。街歩きや食事会など、気軽なお出かけにぴったりの華やかな普段着です。

糸の節が味わい深い、手織りの風合いが魅力の紬。落ち着いた色柄で、日常のおしゃれや観劇などに向きます。

夏の定番カジュアルウェア。涼しげな木綿地に藍の花模様が映える、夕涼みや花火大会にぴったりの装いです。

【男性の例】

紬(つむぎ)・お召(おめし): 女性と同じく、男性のお洒落着の代表格。渋くて味のある風合いは、大人の男性の魅力を引き立てます。

ウール: 手軽で暖かく、着物生活の入門にぴったりな一枚。

木綿(もめん): 動きやすく、汗も気にしなくてOK。活動的な一日に最適です。

浴衣(ゆかた)・甚平(じんべい): 夏のくつろぎ着の定番。粋に着こなして、夕涼みに出かけたくなりますね。

絹の節が味わいを生む、おしゃれな普段着。落ち着いた光沢と柔らかな風合いが魅力で、街歩きや食事会にも最適です。

軽くて着やすい日常の装い。洗える素材で気軽に楽しめる、現代のライフスタイルに寄り添うカジュアルきものです。

夏の定番スタイル。涼感のある木綿地に粋な柄が映える、花火大会や夕涼みにぴったりの装いです。

それでも迷ってしまったら…?失敗しないための「お守りの言葉」

たくさんの種類を知ると、かえって「じゃあ、こういう時はどうすれば…?」と迷ってしまうこともありますよね。

そんな時に、そっと心の中で思い出してほしい**「お守りの言葉」**があります。

それは、**「主催する方への敬意を忘れず、その場にそっと華を添える」**という気持ちです。

この気持ちさえあれば、大きな失敗は絶対にありません。

その上で、具体的なコツをいくつかご紹介しますね。

1. 基準にするのは「場所・相手・目的」

TPOの基本に立ち返り、「どんな場所で、誰と会って、何をするのか」を考えてみましょう。これが、あなたの着物選びの、一番確かな道しるべになります。

2. 迷ったときは「少し控えめ」が、大人の「粋」

「少し派手かな?」と迷ったら、少しだけ格を抑えた装いを選ぶのがおすすめです。なぜなら、主役はあくまで主催者やその場の目的だから。一歩引いた奥ゆかしさこそが、周りからは「なんて素敵な、分かっている方なんだろう」と、粋に映るのです。

3. 最終手段は、最強の「魔法の質問」

実は、一番確実で、相手にも喜ばれる最終手段があります。それは、ご一緒する方や主催者の方に**「皆さん、どのような雰囲気のお召し物でいらっしゃいますか?」**と、事前にそっと伺ってみること。コミュニケーションも取れて、失敗もない、まさに一石二鳥の魔法の質問ですよ。

まとめ|さあ、あなただけの着物ライフの始まりです

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

TPOや格というと、最初は難しくて堅苦しいルールのように感じたかもしれません。

しかし、基本を知ることで、もっと自由に、もっとあなたらしく輝ける――そのことを、少しでも感じていただけたなら、こんなに嬉しいことはありません。

フォーマルな席で、想いを伝える一枚。

お呼ばれの席で、場に華を添える一枚。

そして、いつもの日常を、特別な日に変える一枚。

これから、あなたのクローゼットが、そんな素敵な物語を持つ着物たちで彩られていくことでしょう。

「もっと少ない枚数で、賢く着物を楽しみたい!」 基本をマスターしたあなたは、きっとそう思っているはず。

実は、たった一枚の着物でも、帯や小物を変えるだけで、まるで七変化のように印象を変える「魔法の着回し術」があるんです。 その秘訣は、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひ次のステップとして読んでみてくださいね。