衣替えは、日本の気候や四季の移ろいに寄り添いながら受け継がれてきた習慣です。

宮中行事として始まり、やがて庶民の生活にも広まった衣替えは、

単なる季節対応の工夫にとどまらず、季節感を大切にする日本人の感性を映し出しています。

このページでは、衣替えの由来や着物における基本的な決まりごと、現代での柔軟な取り入れ方をまとめました。

四季折々のきもの生活に役立つヒントとして、ぜひ参考にしてください。

衣替えとは?

衣替えとは、季節に合わせて衣服を替える日本の習慣です。

着物は四季と深く結びつき、気候や行事に合わせて「袷(あわせ)」「単衣(ひとえ)」「薄物(うすもの)」へと装いを変えていきます。

古来、宮中では四月朔日と十月朔日に、衣服だけでなく家具や調度も含めて装いを一新するならわしがあり、年中行事の一つとされていました。

衣更えは、高温多湿な日本の気候に適応するための生活の知恵であると同時に、

四季の移ろいを大切に感じ取る日本人の豊かな感受性によって定着した習慣です。

着物の場合は、十月から五月までを袷、六月と九月は単衣、七月と八月は盛夏用の薄物を着用するのが基本とされます。

近年では冷暖房の普及により、真冬にウールの単衣を着るなど柔軟に楽しむ人も増えました。

それでも、自然の風物を取り入れて、

季節の移ろいとともに涼しさや温かさを表現する衣更えの習慣は、着物文化の心とともに大切に守っていきたいものです。

着物における衣替えの基本ルール

着物の衣替えは、昔から定められてきた「季節ごとの装い」を大切にする習慣です。

特に着物の場合は、仕立て方や素材の違いによって大きく三つに分かれます。

●袷(あわせ)

着用時期:10月~5月

特徴:裏地が付いた着物。寒い季節に適しており、もっとも一般的に着られる期間が長い。

●単衣(ひとえ)

着用時期:6月・9月

特徴:裏地のない一枚仕立ての着物。梅雨や初秋など、少し蒸し暑さを感じる時期にちょうどよい。

●薄物(うすもの)

着用時期:7月・8月

特徴:絽・紗・麻など、風通しのよい透け感のある素材。盛夏に涼しさを演出するための着物。

小物の季節感

着物の衣替えは、着物そのものだけでなく「小物」にも季節感を映すのが粋な工夫です。

●帯揚げ・帯締め

夏は絽や紗の透け感ある素材を。

春や秋は縮緬(ちりめん)や絹で、季節の花や色を取り入れると映える。

●草履・バッグ

盛夏は白や淡い色で涼やかに。

秋冬はエナメルや深みのある色を合わせて季節感を演出。

●羽織・ショール

春秋は軽めの羽織やストールを、冬は厚手の羽織やショールで防寒とおしゃれを両立。

小物は面積が小さい分、季節の色や素材を取り入れやすく、さりげない衣替えのアクセントになります。

現代の衣替え事情:無理のないきもの生活へ

かつては厳格に守られていた衣替えのルールも、現代ではライフスタイルの変化に合わせて柔軟に取り入れられるようになっています。

冷暖房が整った生活環境や、移動手段の多様化により、昔ながらの決まりごとに縛られる必要はなくなりました。

1. 冷暖房による影響

真夏でも冷房の効いた室内なら、少し厚手の単衣が快適なこともあります。

冬の暖房が効いた場では、袷よりもウールや紬の単衣が動きやすい場合もあります。

2. 現代的な工夫

単衣を長い期間活用する:6月と9月だけでなく、5月や10月も単衣を着る人が増えています。

素材で調整:ポリエステルや木綿など、自宅で洗える素材を選び、気軽に楽しむ人も。

小物で季節感を演出:帯揚げ・帯締め・半襟の色柄を工夫すれば、同じ着物でもぐっと季節感が出ます。

3. 無理なく楽しむコツ

「暦どおり」でなく「体感温度」で選ぶ

フォーマルな場では伝統的なルールを尊重

普段着では季節の移ろいを小物で取り入れる

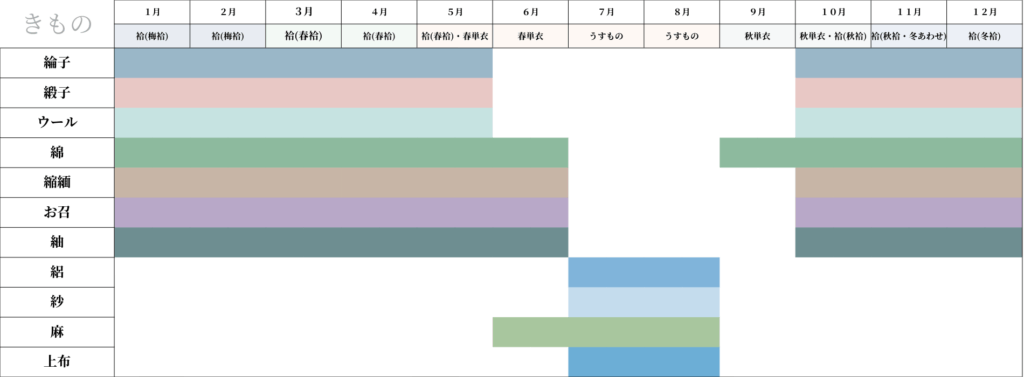

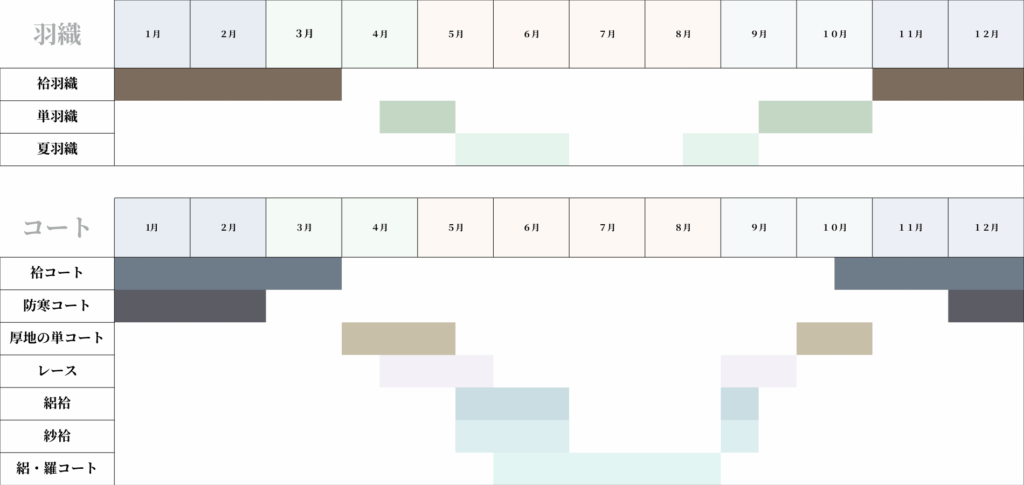

年間の衣替え早見表

衣替えの目安を、わかりやすく12か月分にまとめました。

実際にはその年の気候や体感に合わせて調整しつつ、小物で季節感を添えるとスマートです。

きもの

着物は季節ごとに仕立てや素材を変えて楽しむのが基本です。

袷(あわせ)は10月から翌年5月までと最も長い期間着用できる仕立てで、日常から礼装まで幅広く使われます。

単衣(ひとえ)は6月と9月の季節の変わり目に着られる軽やかな着物で、湿気の多い時期に快適です。

薄物(うすもの)は7月・8月の盛夏に用いられる透け感のある着物で、見た目にも涼しさを演出します。

さらに、柄の使い分けも大切な要素です。

実際の季節を先取りして少し早めに取り入れるのが粋とされ、四季の移ろいを美しく表現することにつながります。

こうした基本を知っておくことで、季節感を大切にした着物の着こなしをより楽しむことができます。

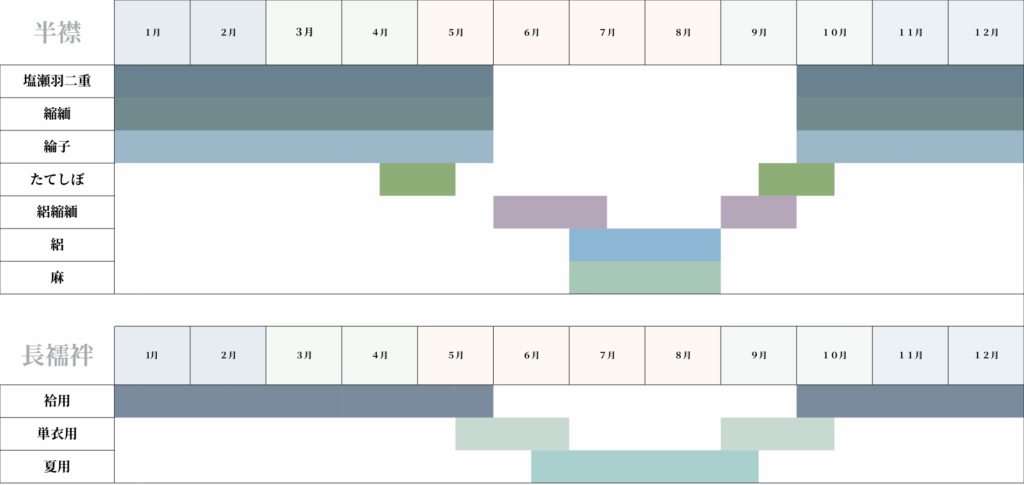

半襟・長襦袢

半衿は季節に合わせて素材を選ぶことで、着物の印象がぐっと引き立ちます。

夏は絽や麻絽の半衿を用いると涼やかで爽やかな雰囲気になり、見た目にも清涼感を演出できます。

秋から春にかけては塩瀬の半衿が定番で、10月頃から翌年の5月頃まで、幅広いきものに合わせることができます。

冬には塩瀬の半衿がよく合い、寒い季節にふさわしい温かみを添えてくれます。

半衿の素材を季節ごとに選び分けることで、着物の着こなしに自然な季節感を表すことができます。

長襦袢は季節に応じて素材や仕立てを変えるのが基本です。

寒い時期には裏地のある厚手の生地を用い、夏には透け感のある薄物を選びます。

特に6月から9月は薄物が適しており、盛夏の7月・8月には必ず薄物を着用します。

また、色や柄も季節感に合わせるのが望ましく、春には明るいパステルカラーや桜の柄などが映えます。

こうして素材やデザインを季節に合わせることで、見た目の涼やかさや温かみだけでなく、着心地もぐっと良くなります。

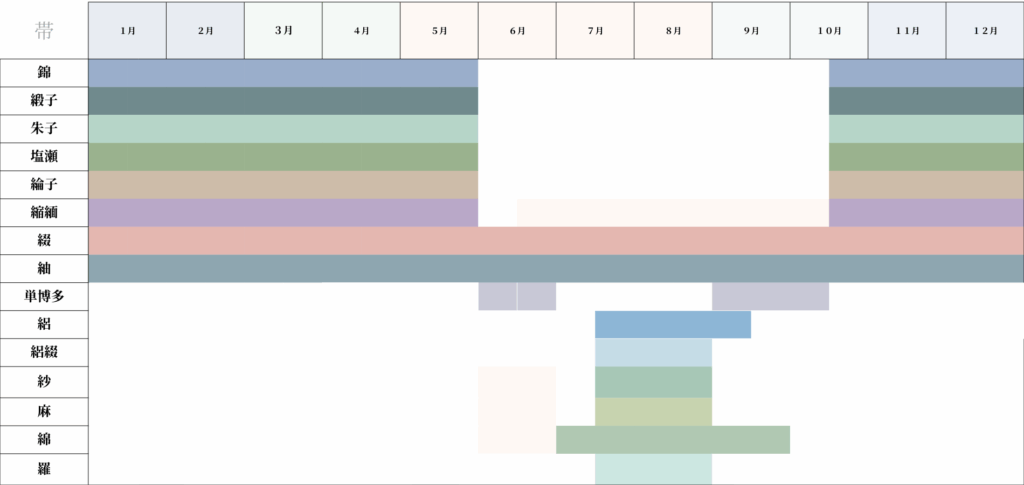

帯

帯は季節に合わせて素材や文様を選ぶことで、装いに奥行きが生まれます。

春は桜や藤などの花柄が映え、3月下旬から4月上旬に取り入れると季節感が際立ちます。

夏は透け感のある素材や涼やかな色合いの帯が好まれ、通気性の良いものを選ぶと快適です。

秋には紅葉や菊といった実りを感じさせる文様が似合い、暖かみのある素材や色が装いを引き立てます。

冬は松や雪などのモチーフをあしらった帯がふさわしく、寒色系のデザインが凛とした印象を与えます。

このように、帯は柄や素材を季節に合わせて選ぶことで、着物全体の美しさと調和を一層楽しむことができます。

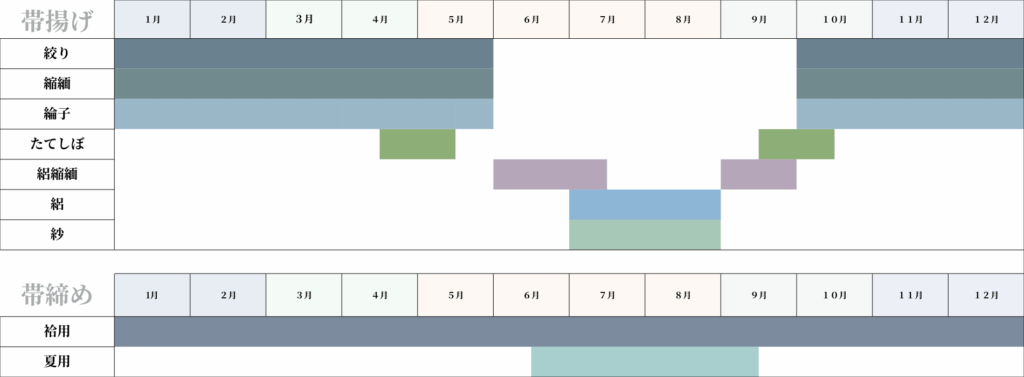

帯揚げ・帯締め

帯揚げは、透け感のあるものは夏や汗ばむ季節向きとされ、通年での使用はできません。

一方で、透け感のない帯締めは基本的に一年を通して使えるといわれています。

ただしカジュアルな装いでは、厚みや幅のある帯締めは夏には重たく見える傾向があるため、細めのものを選ぶと季節感に合いやすくなります。

羽織・コート

羽織や道行コート、道中着などの「上物(うわもの)」は、紅葉の季節から着始めるのが目安とされています。

ただし、地域によって気候の差があるため、厳密に「何月から」とは決められません。

北海道と九州では紅葉の時期も異なりますが、着物の世界では「紅葉の頃から」と覚えておくと安心です。

また、羽織やコートは桜の季節までが基本とされ、四月上旬には役目を終えるといわれています。

暖かい地域では三月のうちに暑くなり、桜を待たずに羽織やコートを脱ぐこともあります。

現代では防寒の目的よりも、ちり除けや装いを楽しむために、薄手の紋紗やオーガンジー、レース素材の羽織やコートが人気です。

まとめ

着物の衣替えは、単に気温に合わせて装いを変えるだけでなく、日本の四季を映し出す大切な文化です。

袷・単衣・薄物といった仕立ての違いをはじめ、帯や羽織、長襦袢や半衿などの小物にまで季節感を取り入れることで、

着姿はぐっと洗練されます。

月ごとの目安や地域の気候を参考にしながら、少し早めに季節を先取りする工夫も楽しみのひとつです。

季節に寄り添いながら着物を選ぶことは、自然を感じる心を育み、装いに彩りを添えてくれるでしょう。